Groupe de Mollusques Céphalopodes fossiles caractérisés par la situation du siphon du côté ventral et le dessin des lignes de suture comportant des selles et des lobes découpés. Apparus au Trias, les Ammonites s'éteignent avec les Dinosaures lors de la crise Crétacé -Tertiaire il y a 65 millions d'années.

On peut imaginer le mode de vie des Ammonites en les comparant au Nautile, leur plus proche cousin. Si on regarde la coupe longitudinale d'une ammonite, on observe que la coquille est constituée de loges dont la dernière était habitée par l'animal. On l'appelle loge d'habitation. Les autres loges, séparées par des cloisons, constituent le phragmocône. Ces loges remplies de gaz permettaient à l'animal de flotter entre deux eaux. Il était relié à la première loge par un siphon traversant les cloisons. La première loge pouvait ainsi se remplir d'eau pour alourdir l'ammonite et lui permettre de se déplacer verticalement.

Les recherches systématiques entreprises depuis 1971 à travers l’ensemble des formations crétacées du Boulonnais ont permis à F. Amédro de récolter plus de 4500 spécimens. L’importance de ce matériel et sa parfaite localisation stratigraphique ont donné la possibilité d’établir des tableaux de répartition détaillés et d’envisager la construction d’une échelle zonale. Depuis 1976, les résultats de ces recherches ont été progressivement publiés (Robaszynski et al., 1980).

Retour à la SERIE STRATIGRAPHIQUE DE L'ALBIEN

La série stratigraphique débute par le niveau phosphaté P1 dans lequel deux familles principales sont représentées : les Douvilleiceratidae avec Douvilleiceras (47%) et les Desmoceratidae avec Beudanticeras (49,4%). Les Hoplitidae restent occasionnels (Cleoniceras, Sonneratia…3,6%)Douvilleiceras mammillatum Espèce massive à côtes épaisses portant plusieurs rangées de tubercules, à l’exception de la ligne siphonale qui en est dépourvue. |

|

Retour à la SERIE STRATIGRAPHIQUE DE L'ALBIEN

L’absence de certains genres (Isohoplites, Lyelliceras) présents dans d’autres coupes du bassin Anglo-Parisien indique l’existence d’une lacune dans la succession. Cette lacune, estimée à 1 - 1,5 M.a. sépare les niveaux phosphatés P2 et P3.

Dans le niveau phosphaté P3, le genre Hoplites qui représente la quasi totalité de la faune (99,7%) semble apparaître brusquement

| Hoplites dentatus Espèce caractérisée par des côtes proverses naissant par paires au niveau de tubercules ombilicaux. Les côtes sont interrompues sur la région ventrale qui est large. |

|

Retour à la SERIE STRATIGRAPHIQUE DE L'ALBIEN

Du niveau P3 au niveau P5 inclus, l’importance des Hoplitidae est maintenue avec plus de 84% des individus. L’étude de l’ornementation montre la diversification progressive de cette famille en deux lignées phylétiques : les " Anahoplitids" et les " Euhoplitids".

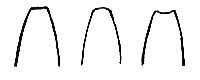

| Exemples d’ Anahoplitids ( P4

: 53% ; P5 : 54% ) Formes caractérisées par la présence d'une région ventrale plane ou légèrement convexe ou concave. Il y a alternance de populations à côtes simples ou bifurquées et de populations à côtes lautiformes (côtes qui naissent par paires au niveau d'un tubercule ombilical et se réunissent à nouveau sur un tubercule ventro-latéral en formant une boucle. |

|

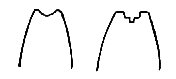

| Exemples d’ Euhoplitids ( P4

: 36% ; P5 : 30%) Formes caractérisées par la présence d'une région ventrale concave creusée d’un sillon ou d’un canal étroit. |

|

Retour à la SERIE STRATIGRAPHIQUE DE L'ALBIEN

Parallèlement, les Brancoceratidae font de brèves incursions dans la succession mais leur présence reste limitée aux niveaux phosphatés. On trouve respectivement en P3 : Oxytropidoceras (0,3%), en P4 : Mojsisovicsia (4%), et en P5 : Dipoloceras (2,9%) et Hysteroceras (0,6%).

| Dipoloceras cristatum Coquille évolute (dont les tours jointifs ne se recouvrent pas ou très peu), à carène ventrale saillante, dont les tours sont ovales à subquadratiques, et qui est munie de côtes flexueuses, généralement simples, rarement bifurquées. Périodiquement, des côtes sont hypertrophiées. |

|

Retour à la SERIE STRATIGRAPHIQUE DE L'ALBIEN ALBIEN supérieur

Au dessus du niveau P5, le stock d’Hoplitidae s’effondre brutalement. Les Brancoceratidae connaissent un développement considérable. En P6, il y a inversion du rapport : Hoplitidae (39,2%) / Brancoceratidae (58,3%) avec la multiplication des Hysteroceras (37%) et la présence de Mortoniceras (21%).

| Mortoniceras sp. Coquille faiblement évolute à ombilic large, carène ventrale et section des tours subquadratique. Les côtes fortes portent deux, trois ou quatre tubercules qui se réduisent au cours du développement de l’individu. On voit souvent des stries longitudinales sur les côtes dans la région marginale ou externe. |

Deux groupes principaux d’Ammonites peuvent être distingués en fonction de l’étendue de leur distribution géographique.

Le premier groupe correspond aux formes limitées au domaine boréal dont fait partie le Nord-Ouest de l’Europe. Il s’agit essentiellement de la famille des Hoplitidae qui représente 35 à 80% des populations successives d’Ammonites. Les Hoplitidae sont caractérisés par une ornementation présentant des côtes fortes proverses, interrompues dans la région ventrale qui est lisse. Il s’agit le plus souvent de côtes lautiformes, c’est à dire de côtes qui naissent par paires au niveau d’un tubercule ombilical et se réunissent à nouveau sur un tubercule ventro-latéral en formant une boucle.

Deux lignées phylétiques dérivées du genre Hoplites se développent au cours de l’Albien moyen et supérieur :

| les " Anahoplitids" , à région ventrale plane ou légèrement concave ou convexe |  |

| les "Euhoplitids" , à région ventrale creusée d’un sillon ou d’un canal |  |

Le second groupe comprend des formes cosmopolites communes aux domaines boréal, téthysien et sud-tempéré. Ce groupe comprend d’abord à l’Albien inférieur la famille des Desmoceratidae avec Beudanticeras caractérisé par une coquille discoïde et lisse, puis à l’Albien moyen et supérieur, la famille des Brancoceratidae caractérisée par la présence d’une carène siphonale et dont les principaux genres représentés sont Dipoloceras, Mortoniceras, Hystéroceras (Robaszynski et Amédro, 1991).