Carte géologique du Boulonnais

Carte géologique de l'Europe du N-W

Le Boulonnais est une petite région naturelle du Nord de la France remarquable par sa position géographique (détroit du Pas de Calais) et par sa géologie. Il est bordé au nord par la plaine maritime des Flandres et au Sud par les plateaux picards et se trouve dans le prolongement de l’Artois.

Le style morphologique du Boulonnais est celui d'une boutonnière (Sommé 1977, 1991) dont les éléments paraissent guidés par des structures tectoniques longitudinales (N 110, 120/130 et 80/90) et transversales (N 30/40) (Auffret et Colbeaux 1977). Cette particularité structurale permet d’accéder à des séries géologiques très variées qui ont attiré de nombreuses générations de géologues.

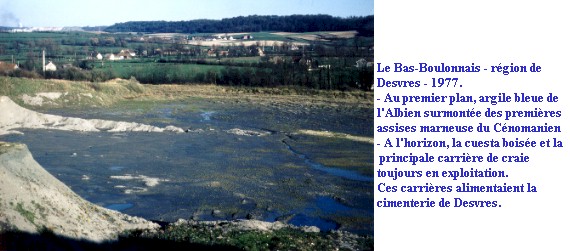

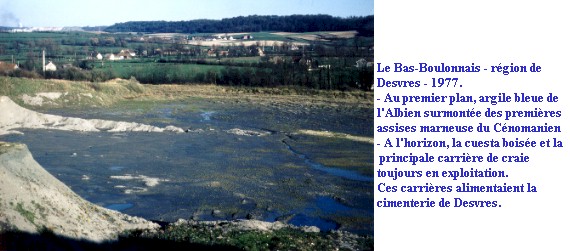

On distingue trois ensembles morphologiques : le Haut Boulonnais, le talus bordier et le Bas Boulonnais. Très schématiquement, le Haut Boulonnais et le talus bordier sont constitués de craies du Crétacé supérieur ; au pied du talus se trouvent les argiles et sables de l'Albien, de l'Aptien et du Wealdien. Dans la dépression du Bas boulonnais affleurent le Jurassique et au Nord un petit massif paléozoïque : le massif de Ferques.

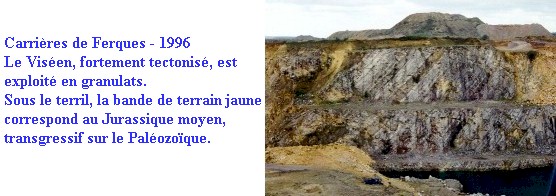

Le massif de Ferques est très activement exploité. Il fournit des granulats et poudres de tous calibres utilisés dans les industries du Bâtiment, Travaux Publics mais aussi les industries métallurgiques, chimiques, pharmaceutiques et agro-alimentaires. C’est donc aussi un bassin d'emploi très important pour notre région. On se félicite que cet aspect soit considéré par les responsables du Parc Naturel Régional et que la plupart des exploitants intègrent dans leurs préoccupations la nécessaire préservation et / ou réhabilitation des sites naturels et friches industrielles. (1994 : élaboration d'un plan de paysage du bassin carrier à 30 ans et signature d'un protocole d'accord définissant les engagements des collectivités et des industriels.)

Presque tous les termes de la série dévono-carbonifère du massif de Ferques ont été exploités : calcaires, pélites, dolomies et charbon. Il ne subsiste plus que les grandes exploitations qui extraient et traitent les calcaires de la Formation de Blacourt ainsi que les dolomies et calcaires dinantiens. De belles coupes, sans cesse renouvelées, sont donc visibles dans ces exploitations. Ailleurs, en l’absence de mise en valeur, les coupes disparaissent une à une.

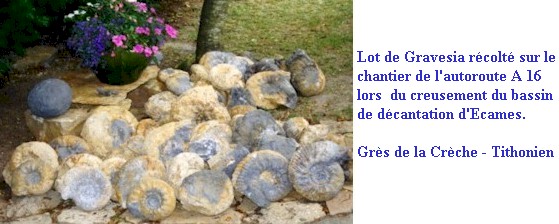

Le Jurassique et le Crétacé n’affleurent vraiment bien que le long de la côte. Le Jurassique moyen et l’Oxfordien ne sont visibles que dans quelques tranchées de routes et dans les découverts des carrières du massif de Ferques. Le Kimméridgien supérieur, le Tithonien (anc.Portlandien) affleurent largement en falaises côtières et ces séries sont très classiques. Cependant, on a assisté ces dernières années à un regain d’intérêt pour la succession du Kimméridgien / Tithonien (étude initiée par l’Institut Français du Pétrole), de même que pour celle du Crétacé (tunnel sous la Manche).

Le Kimméridgien / Tithonien et le Cénomanien / Turonien sont des périodes privilégiées de production et accumulation de matière organique à l'origine des plus grandes réserves d'hydrocarbures de l’hémisphère Nord (notamment dans la région Nord-Atlantique / Mer du Nord).

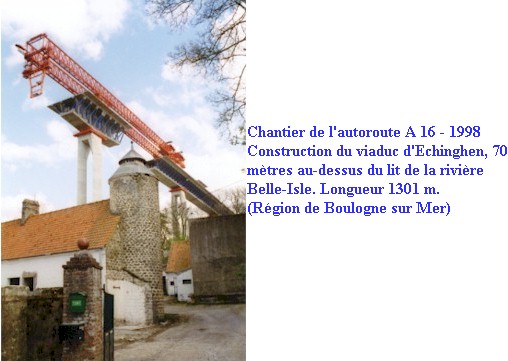

Ce regain d'intérêt et de nombreuses coupes nouvelles et sondages réalisés pour les études géotechniques du tunnel sous la Manche et la modernisation du réseau routier ont offert l’opportunité de réaliser de nombreuses observations et de proposer des interprétations nouvelles ou réactualisées.