Eléments de sédimentologie actuelle

Les figures

sédimentaires

Comme on peut le voir sur toute plage, le transport des particules

sédimentaires se traduit par un modelé particulier. Il en est de même à plus grande

profondeur, sous l’action des courants, des vagues, des tempêtes ou

d’événements plus énergétiques encore tels les tsunamis.

La reconnaissance de ces figures dans les séries sédimentaires est

importante et permet de se situer par rapport à une échelle basée sur le niveau

d’énergie appliqué au milieu de dépôt. On conçoit aisément que le niveau

d’énergie diminue avec la profondeur et/ou en fonction de la présence ou de

l’absence d’obstacles (barrière, herbier, récifs de toute nature …)

Le modèle couramment utilisé est basé sur la reconnaissance de

figures formées par l’action des vagues, de la houle et des tempêtes (tempestites).

Des exemples

1. Les

" petites " rides (échelle inframétrique)

Ces rides sont classiques de nos plages mais certaines sont formées à

plus grande profondeur.

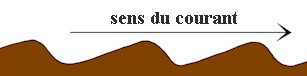

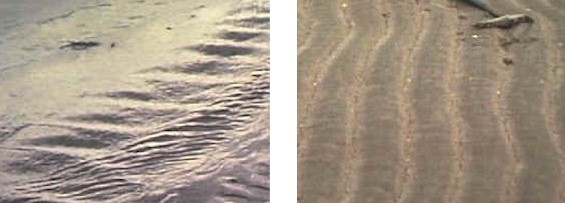

a - Les rides asymétriques

Elles résultent de l’action d’un courant unidirectionnel

pouvant ou non interférer avec d’autres facteurs (distorsion d’une onde de

vague). L’évolution de ces structures est bien visible dans les

" ruisseaux " qui s’écoulent sur nos plages à marée

descendante. Ces rides se rencontrent dans tous les milieux (rivière ou mer) et à toutes

profondeurs. Leur dissymétrie permet de déterminer le sens du courant.

Rides asymétriques

Ruisseau sur l'estran

Rides de courant sur la plage

b - Les rides symétriques

Elles sont formées par des courants oscillatoires sous l’effet de

la houle. Elles se rencontrent donc en front de plage, hors de la zone de déferlement des

vagues, et à profondeur relativement faible.

Rides symétriques

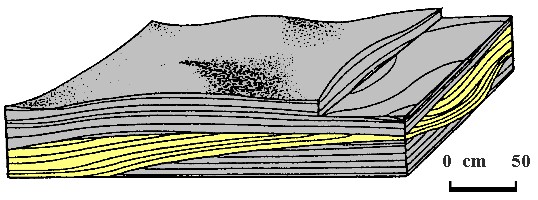

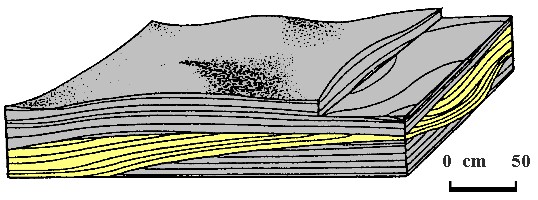

c - Les rides en mamelons

Elles sont caractérisées par la présence de petits dômes et de

dépressions distants de quelques centimètres à quelques décimètres. Elles sont

caractéristiques des dépôts de tempêtes.

Rides en mamelons

(d'après SEDIMENTOLOGIE - Cojan - Renard

chez MASSON)

En coupe, elles montrent un litage oblique caractéristique faisant

apparaître des surfaces d’érosion qui traduisent le remaniement du sédiment sous

l’effet de l’intensité des courants qui règnent à la surface du fond lors des

tempêtes.

2. Les "grandes" rides

Dans les zones de haute énergie, sous l’effet des vagues et/ou

des courants, se forment des structures (rides, dunes) de grande taille dont

l’anatomie est marquée par des litages d’angle variable, obliques ou

entrecroisés. Les domaines de barrière (littorale ou plus distale) et les zones animées

par de forts courants (détroit de Pas de Calais, par exemple) sont le siège de ces

phénomènes. Dans les séries anciennes, de telles structures sont bien visibles dans les

calcaires ooïdiques du Dogger.

3. Les autres figures

a. Les tidalites

L’action des marées peut être caractérisée par des courants

d’intensité variable qui se renversent. La complexité du phénomène entraîne la

formation de figures marquées par une bidirectionnalité et la présence de nappages

argileux.

Tidalite dans le

Kimméridgien

b. Autres figures de tempêtes

Dans le Jurassique supérieur des falaises du Boulonnais on peut

observer, à différents niveaux, de minces bancs, lumachelliques, à base érosive,

interprétés comme des dépôts de tempêtes (Fursich et Oschmann 1986). Ces bancs

s’amalgament dans les régions proximales (moins profondes) et leur granulométrie et

épaisseur décroissent vers les régions distales (plus profondes).

L’action des organismes qui peuplent le fond marin (benthos) se

marque dans le sédiment. L’endofaune, en particulier par son activité de fouissage,

laisse une trace indélébile dans le sédiment, soit en l’homogénéisant

complétement, soit en laissant un réseau inextricable de pistes, galeries ou terriers.

Les organismes à l’origine de ces phénomènes sont rarement fossilisés mais

peuvent être identifiés dans les milieux actuels. Ce sont des vers, oursins, holoturies,

lamellibranches et divers crustacés.

Il est rarement possible d’observer ce réseau, excepté dans le

cas d’un substrat suffisamment ferme, comme en arrière du platier, au nord de

Calais, où une multitude de crabes utilisent un complexe de galeries qui restent

ouvertes. Elles sont partagées avec d’autres crustacés et petits poissons.

Dans les séries anciennes, cette bioturbation est parfois bien visible

au niveau de surfaces de ralentissement notable ou d’arrêt de la sédimentation,

tant dans le Jurassique que dans le Crétacé.

Rides et pistes dans le Tithonien

Retour Transport,

précipitation et sédimentation

Retour entrée GEOLOGIE du

BOULONNAIS