Relativement peu tectonisée, la série jurassique ne pose pas de problème de polarité : les couches les plus anciennes sont donc vers le bas.

Principe de superposition : Une couche sédimentaire est plus récente que celle qu’elle recouvre.

Ce n’est pas toujours aussi simple et, dans les séries très tectonisées, comme celles du Paléozoïque, les successions peuvent être renversées. Il est alors nécessaire de rechercher des critères de polarité.

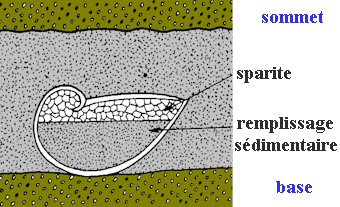

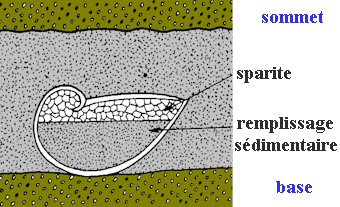

Les figures de bioturbation et certaines particularités du remplissage des coquilles comme celles des brachiopodes fournissent de bons indices. La boue qui pénètre dans ces coquilles laisse fréquemment un vide à la partie supérieure convexe. Ce vide est, au cours de la diagenèse, le siège de précipitation d’une forme de calcite, la sparite.

Les séries sédimentaires sont fondamentalement découpées en formations, membres et bancs.

La formation est l’unité formelle de base de la classification lithostratigraphique. Elle correspond à un ensemble homogène de couches géologiques qui peut être cartographié.

Ex emples : Formation des Grès de Châtillon, Formation des Argiles de Châtillon, Formation des Grès de la Crèche.

Le membre est l’unité lithostratigraphique formelle de rang immédiatement inférieur à celui de la formation. Il permet donc d’introduire des subdivisions dans une formation.

Exemples : Membre inférieur ou Membre supérieur des Argiles de Châtillon.

Le banc (ou couche) est un ensemble sédimentaire compris entre deux surfaces approximativement parallèles qui correspondent à des discontinuités ou à de brusques variations pétrographiques permettant de délimiter nettement cet ensemble des terrains voisins. Par extension, un banc est souvent assimilé à une couche de roches pouvant être détachée dans la masse des terrains qui le renferment. Dans cette acceptation physique du terme il faut être vigilant car un banc peut enregistrer de nombreux événements et donc une ou plusieurs discontinuités : cas du banc marquant la limite Kimméridgien/Tithonien.

L’enregistrement sédimentaire n’est que très exceptionnellement continu. Il est en fait composé d’une succession de volumes sédimentaires séparés par des surfaces de discontinuité. Ces surfaces correspondent à des ralentissements ou à des arrêts de la sédimentation, voire à des périodes d’érosion sous aquatique ou subaérienne. Le temps écoulé au niveau de ces surfaces peut être très long, et parfois même, plus long que le temps nécessaire au dépôt des volumes sédimentaires qui les encadrent.

Tableau des méthodes d'analyse des séries sédimentaires

D’une façon générale, les fossiles apportent des indications sur le milieu de vie (fossiles de milieu marin : céphalopodes, brachiopodes… ; fossiles de milieux continentaux : bois, vertébrés terrestres tels les dinosaures…). Dans les milieux margino-littoraux, des fossiles en provenance du domaine continental sont fréquents. Les associations de faunes et flores fossilisées en place (biocénoses) fournissent des indications précieuses pour l’identification de ces milieux mais elles sont rares et les associations rencontrées ont le plus souvent été déposées après avoir subi un transport plus ou moins long (en distance et en temps !). L’exemple le plus frappant dans les séries sédimentaires de la région (Grès de la Crèche) est l’abondance de coquilles d’ammonites dans des sédiments caractérisés par des figures sédimentaires typiques de milieux de plage, voire d’arrière plage et leur association avec de très nombreux débris végétaux.

Ammonites et bois flottés (lignite noir)

Dans cet exemple, il s’agit de coquilles et bois flottés échoués sur la plage et rejetés vers l’arrière plage vraisemblablement par des phénomènes de type tempête. Le même phénomène s’observe actuellement sur les plages de l’Océan Indien avec les coquilles du nautile.

Certains groupes (notamment les ammonites) ont une évolution suffisamment rapide pour caractériser de " courtes " tranches des temps géologiques. On utilise donc ces formes pour se repérer dans le temps en établissant une chronologie relative basée sur les changements de faune. Ainsi Kimméridgien supérieur et Tithonien inférieur sont découpés en zones et sous zones définies par des ammonites.

Zone |

Sous zone |

|

Tithonien inférieur |

||

| Elegans |

Gravesiana |

|

Gigas |

||

Kimméridgien supérieur |

Autissiodorensis |

Irius |

| Autissiodorensis | ||

Exemple d'échelle chronostratigraphique utilisant les faunes d'ammonites

(d'après P. Hantzpergues et J. Geyssant in Cariou et Hantzpergues 1997)

Noms de genre et d'espèce des ammonites utilisées comme fossiles stratigraphiques dans cet exemple

- Gravesia irius, G. gigas, G. gravesiana

- Aulacostephanus autissiodorensis

- Propectinatites elegans

La comparaison de cette échelle chronostratigraphique avec la répartition des ammonites présentes dans le Boulonnais met en évidence l'absence de la sous zone à Irius donc une lacune stratigraphique correspondant à la limite Kimméridgien - Tithonien.

Limite Kimméridgien - Tithonien dans le Boulonnais