Les plus anciens dépôts sédimentaires directement accessibles à l’observation dans le Boulonnais correspondent au Paléozoïque supérieur et sont les témoins d’une transgression sur un substratum encore mal connu. Ces dépôts, successivement détritiques (poudingues et grès de la Formation de Caffiers), carbonatés (Formation de Blacourt) puis terrigènes (Formation de Beaulieu) sont datés du Givétien et du Frasnien. Les caractères biosédimentaires de ces formations indiquent des milieux margino-littoraux à marins francs mais peu profonds. On note la présence à différents niveaux d’édifices récifaux, de stromatolites et de fentes de dessiccation et pseudomorphose d’évaporites (cristaux cubiques inframillimétriques à centimétriques de sel).

Vers la fin du Frasnien et au Famennien s’amorce un mouvement régressif qui se marque dans la sédimentation par de nouveaux dépôts détritiques (Formation de Sainte Godeleine).

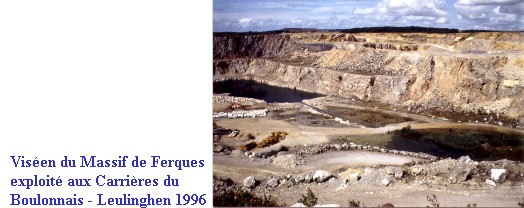

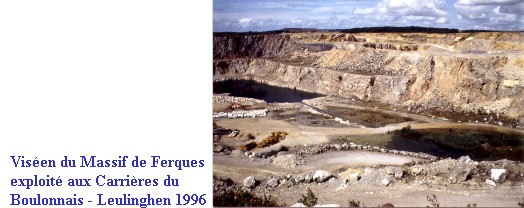

Au Carbonifère, le contexte géodynamique est très différent et sera marqué par la surrection de la chaîne hercynienne. Ceci confère au bassin quelques particularités décelables au travers de l’enregistrement sédimentaire d’une épaisse série carbonatée (Tournaisien et Viséen), localement dolomitisée et particulièrement bien rythmée. Les caractères biosédimentaires des formations carbonatées du Carbonifère indiquent un milieu marin peu profond ( zone photique). Des émersions temporaires peuvent être mises en évidence dans la partie inférieure de la série (paléosols) tandis que des niveaux de cendres volcaniques sont présents irrégulièrement dans cette série.

La continentalisation de la région se marque clairement avec le dépôt de grès et charbons dans la partie supérieure du Carbonifère. Elle est provoquée par la collision des plaques continentales et la formation d’un seul super continent : la Pangée. Une chaîne de montagne s’élève alors dans toute l’Europe moyenne et il est aisé de trouver la trace de cet événement majeur dans notre région au travers de la structure des terrains paléozoïques. Les structures tectoniques visibles (pendages variables, failles et plis), parfois très spectaculaires, peuvent être comparées aux structures visibles, par exemple, dans les Alpes.

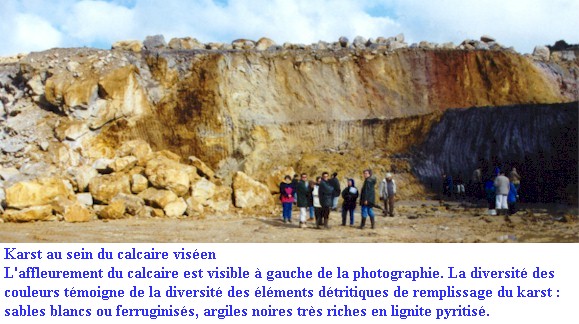

Dès sa surrection, cette chaîne de montagne est soumise aux agents érosifs. Cette érosion, établie sur une très longue période (Permo-Trias, Lias et début du Jurassique moyen soit environ 100 millions d’années) a conduit à la formation d’une pénéplaine au relief très surbaissé mais non négligeable. Parmi les facteurs d’érosion, on note l’important travail de l’eau au travers d’un système karstique maintenant fossilisé. Ce karst a été comblé par des dépôts continentaux résultant de l'abrasion de la chaîne hercynienne.

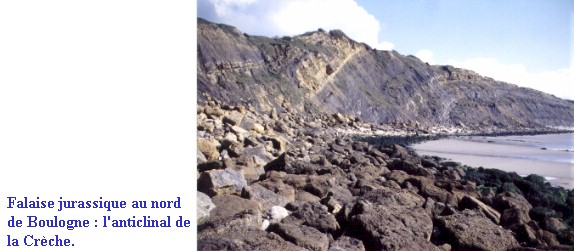

Au Jurassique, la mer n’atteint notre région qu’au Bajocien. Les premiers dépôts sont détritiques (Sables d’Hydrequent) puis carbonatés (Marnes et calcaires ooïdiques du Dogger). Les caractères biosédimentaires indiquent une faible profondeur et de hauts niveaux d’énergie (stratification oblique, calcaires oolitiques). Au Callovien, on assiste à de profondes modifications biosédimentaires qui impliquent l’ennoiement de la plate forme bathonienne. Les sédiments deviennent terrigènes et la faune dominée par des organismes de mer ouverte relativement profonde (de l’ordre de 100 mètres) : nombreuses ammonites, Vertébrés (Pliosaures et Ichtyosaures).

Le Kimméridgien/Tithonien montre une succession de séquences de faciès argilo-gréseuses à mettre en relation avec des variations du niveau marin. On démontre dans ces séquences des environnements qui s’étagent depuis le milieu marin franc jusqu’à des milieux margino-littoraux. On remarque la présence de niveaux riches en matière organique et une grande variété de figures sédimentaires qui permettent de se caler par rapport à une échelle basée sur le niveau d’énergie engendré par l’action des vagues (vagues de beau temps, vagues de tempêtes…).

A la fin du Jurassique, on assiste à une nouvelle régression et à un épisode tectonique bien marqués dans l’enregistrement sédimentaire et la structure des falaises (pendages, plis et failles).

Après ce nouvel épisode continental (Purbeckien et Wealdien), la mer revient sur la région dès l’Aptien, déposant des sables verts plus ou moins grossiers et glauconieux puis des argiles à "faciès Gault " datées de l’Albien. Les caractères biosédimentaires des argiles du Gault indiquent un milieu marin franc et relativement profond.

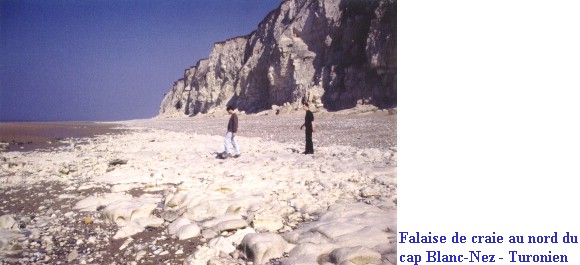

Suit un épisode bien connu qui met en place une épaisse série crayeuse pendant le reste du Crétacé supérieur. Les méthodes d’analyse moderne démontrent une rythmicité à très haute fréquence de la craie, marquée au travers de "doublets " marno-crayeux séparés les uns des autres par des surfaces de discontinuité. Cette cyclicité pourrait être d’origine climatique et / ou orbitale. Ces rythmes sont très bien visibles dans la partie inférieure de la série crayeuse qui affleure en falaise depuis Strouanne jusqu’à Sangatte (notamment dans la craie bleue du tunnel sous la Manche).